2006.08.15

■佐賀の役+西南戦争(3) : 雲仙→ 島原→ 熊本→ 田原→ 植木

今日も早起き、朝日が眩しい+▼+゛

昨晩入手したデジカメを試用したくて朝の散策がてらオランダ坂へ。

AM7:45、オランダ坂。

石畳がしっとりと明るんでいました。見納め。

今日は海路を使用して熊本入りする予定なので、サクサク移動開始v

右折で路面電車をかわすのに苦労しながら市内を抜けて

時間短縮を図って長崎バイパスを抜けて長崎多良見ICから諫早ICへ出て、

島原街道、国道57号線をひた走り、雲仙岳へv

AM8:15、雲仙地獄に到着。

硫黄の匂いが立ち込める中、お糸地獄や大叫喚地獄などを散策v

雲仙は昔、温泉を「うんせん」と書き表していて、

それが風流人によって「雲仙」と改めたのが定着したのだとか。

とはいえ、轟々と至る所から高温の噴気が激しく噴出して湯けむり濃い地獄の景色は

風流というには少しおっかない感じがしましたね。←怖がり。

雲仙の温泉の船室は硫酸酸性の硫黄泉。

酸性水の白っぽい黄色い湯の花が噴気孔のまわりに固まっていました。

さてさて、地獄を堪能した後は下山してAM10:30、島原城へ。

島原城は元和四年(1618年)から板倉豊後守重政が、

当時、森岳と呼ばれていた高地を利用して石垣を積んで築いたお城。

安土桃山式建築の白壁が青い海に美しく映える天守閣です。

しかし、この築城の反面、圧政がきっかけで乱がおき、

キリシタン弾圧の舞台となったわけですが、

これが有名な島原の乱、そして天草四郎なわけですね。おぉぉ…。

入館料520円。

キリシタン資料や藩政時代の郷戸・民俗資料の展示がされてあり、

天守閣5階からは普賢岳を臨み、島原市外を一望できますv

雲仙の景観を堪能した後、島原外港よりいよいよ海路にて熊本へ移動。

AM12:05、超高速カーフェリー”オーシャンアロー”に乗り込み、

ものの30分で熊本新港に到着。

国道28号線を辿って長六橋を渡り行幸橋を超えていざいざ!

もうノリは別2気分(笑 山川さんの幻を追って(笑゛ PM1:35、熊本城到着。

と、昼時になったのでまずは腹ごしらえ。

桜の馬場の駐車場に車を止めて、近くのレストランでお腹を満たし、

逸る気持ちを抑えつつ散策開始v

旅行前にきららとんぼさんから熊本城攻略のポイントなど教えて頂いたので

南東から攻めていきます。まさに別2(もういいって…笑

まずは行幸橋手前に鎮座する清正公像と記念撮影♪

今でも熊本県民に「清正公(せいしょこ)さん」と親しまれているそうでv

その清正像の後ろを流れる筒井川に架かる現行幸橋の東脇に

旧下馬橋の跡が残っています。

下馬橋というのは登城の時にこの橋からは馬を降りたことから呼ばれるそうで、

明治三十五年に下馬橋では天皇行幸の馬車が通れないということで、

行幸橋に架け替えられたそうです。

下馬橋の名残として今は対岸の木の根元に橋の礎石を残すのみ。

熊本高校の正門の門柱として礎石の一部が使われているそうです。

その行幸橋を渡って桜の馬場駐車場脇にあるのが西南の役回顧の碑。

西南の役後100年を記念して建てられたものだそうです。

入場料は500円。

櫨方門より入場し、じきに左手から襲い掛かってくるのが巨大な石垣。

天下一流の名を馳せた熊本城の石垣、清正流石組です。

武者返しとして高さや反りの角度が数種類に分けられた

美しい曲線を描く立派な石垣に気持ち飲み込まれそうでした。

重なり合う幾層もの石垣に圧倒されて思わず立ち止まってしまいます。

復元整備が進められている櫓の脇を抜けて、石垣の間を上り詰めれば

清正公さんが手塩にかけて築城した難攻不落の城、熊本城が目の前に!

石垣もさることながら、黒い天守閣にさらに圧倒されて息をのむ美しさv

外観復元されたのが鉄筋コンクリートであるとはいえ、

当時の趣が偲ばれる精巧な復元の甲斐が見て取れました。

しかしながら感動しつつも、石段を登りきるのに疲労した親子二人。

これも城の守りの一つですね。

あえて階段の歩幅が変わるように一段一段奥行と高さが異なった作りになっていて

攻めにくさ抜群の装いです。

熊本城築城400年祭に向けて賑わう本丸で小休憩をとり、

三層六階の大天守と、二層四階の小天守が二つ並ぶ姿を仰ぎ見ていそいそと入城。

(もう、、、胸いっぱいのこの感動を言い表わす

会心の一言を持ち合わせないのがもどかしいぃっ、ボキャブラリーが少ないぜっ><。)

今回、熊本城での拙者の視点はなんといっても明治十年。

熊本城は清正公さんが店主前に銀杏を植えたことから

”銀杏城”という別名があるそうなのですが、その際に

「この木が天守より高くなった時、城に異変が起こるだろう」と、

預言していたとか。。。それがまさに西南戦争!?

薩軍が熊本鎮台を総攻撃した時、熊本城は炎上し、

天守はわずか三時間で焼け落ちたといいます。

火災の原因は未だに謎で、失火か放火か、はたまた鎮台兵による自焼か。

もし天守が炎上したならば、他への延焼を防ぐために

内側へ崩壊するように設計していたというのですが、

復元模型を見たところ、連結式天守には地下一階が設けてあるので、

それが器になる形で炎上崩壊したのでしょうね。

その天守内では加藤・細川両城主と熊本城関係、

そして西南戦争関係の資料などが展示されていたのですが、

思ったより西南戦争関係のブースが少なかったです。←どんだけ期待してたのよ。

しかしながら、展示物の数々には生々しさを覚えて胴が震えました。

写真→の軍服は熊本城の激戦で亡くなられた与倉連隊長が着用していたものです。

そして投降勧告のビラもあったのですが、

これをどうやって敵に渡していたかといえば、

弓矢にくっつけて放っていたんですね!

第二次世界大戦の時に、ジャングルなどで米軍が日本軍へ

飛行機から投降勧告のビラをばらまいたりしたのは聞き知ってたので

飛行機のない時代にどうやっていたのかなと思っていたのですが

弓矢とは、なかなか古風。やはり遠くから渡すには飛ばすしかないですね。

と、1万数千の薩軍を約3千の鎮台兵が50日余りの籠城戦で

ついに守りきったことで、世に熊本城の難攻不落の実を知らしめたわけですが、

清正公さんの頃より約240年経って、戦国の世から考えれば

城が戦の為のものとしての本来の役割を終えた明治になってから

城としての真価を発揮することになろうとは、、、清正公さんも感無量でしょうね。

その西南戦争で焼け残った唯一の多層櫓が宇土櫓v

第三の天守とも言われているとおり、

第三の天守とも言われているとおり、天守が焼失した後はこの宇土櫓で攻防戦を繰り広げていたわけです。

長い武者走りがあり、櫓の構造は地下一階に三層五階建て。

柱の木材は手斧で削られた跡もあり、趣のあるものです。

武者走りの狭間から堀を覗き込んでみるとこのとおり→

ひどく高く感じます。それだけ堀が深く掘りこまれているからなのですが、

遠くまでよく視界が届き、守るには心強い構造ですね。

宇土櫓をあとにして、西大手門を出て二の丸へ。

二の丸広場は大きな公園になっていて、

家族連れが沢山遊んでいて和やかでしたが

ここにありました、神風連加屋霽堅(かやはるかた)、斉藤求三郎等戦死之碑。

神風連の乱、明治九年(1879年)10月の熊本士族の反政府蜂起。

神道尊崇と外国人排斥をプロパガンダに

熊本城鎮台と県庁を襲撃したものの鎮圧された一件です。

というのも、もとは廃刀令に反発したのが事の起こりで、

国粋主義者であった彼らの武器は刀・槍・長刀といったもので銃器はなく、

時の司令官、種田政明少将を殺害した後は、

勢いむなしく政府軍との武器の差で鎮圧された次第。

ここから後ろを振り向けば天守と宇土櫓が並ぶ姿が見れます。

なかなか壮観なのですが、ここでオッと思ったのが、

どれが天守閣か知らないと分からないですね。コレ。

これってカモフラージュも考えられてますか?

それに遠近感覚がおかしくなりますね。

姫路城以来のスケールの大きなお城に一通り感動して、

次に足を向けたのはお城の東、高橋公園。

竹の丸に引き返して肥後六花園を抜けて道路を渡った先にありましたv

谷干城像。以前は城内にあったようなのですが、移動されたのかな?

事前に調べていた古い資料にあるこの像の写真は

バックにお城を背負っているのですが、、、あれ??

ちなみに、ちょっと寂しかったのですが

谷さんってそんなにメジャーじゃない??

てっきり城内にこの谷さんの像があると思っていたので、

二の丸からの引き返し際に西大手門の受付で

像のありかを気軽に尋ねたのですが、ピンと来なかったようで、(あら意外。

受付内で沢山の方に尋ねられて色々調べてくださった次第。

って、手持ちの地図でしっかり探さなかった拙者が悪いので

お手数おかけして申し訳ありませんでした。

でもこれで方々には谷さんを覚えていただけましたよ(笑

そんな件の象の傍には維新群像もありました。

坂本龍馬、勝海舟、松平春嶽など。なぜにここでこのメンツ??

どうやら熊本藩士であった横井小楠と

その思想に影響を受けた方々のようですね。

さてさて。

気分はもう少し時間軸を戻して、

「雨は降る降る、人馬は濡れる」の激戦地、田原坂へ!

車で国道3号線を北上し、舞尾で脇道に入り

PM4:45、田原坂公園にたどり着きました。

途中、きららとんぼさんより事前情報を頂いていたのですが

まんまと大渋滞に捕まってしまい、

田原坂資料館の入館時間を過ぎてしまいましたT▼T。うぇぇぇん。

資料館でしっかり勉強して周辺散策しようと思っていただけにショック。。。

残念ながら事前学習した情報をもとに見て回ることに。

当時の激戦ぶりを伝えるために復元された弾痕の残る家。

官軍が田原坂の戦闘で消耗した小銃の弾薬は約32万発。

弾と弾が空中で互いに衝突することもあったというのだから凄いです。

1日に100名以上の死者が出るという、

十七昼夜にわたる血みどろの戦いだったわけですが、

それだけ多くの方が亡くなられたので、立派な慰霊塔が聳え立っていました。

西南戦没者慰霊之碑には参戦して亡くなられた方々の名前が

薩軍、官軍を、左翼、右翼に分けて刻まれていました。

今では桜やツツジの名所として田原坂公園は美しい公園になっているので

鎮魂になることでしょう。

そしてこの民謡。

「雨は降る降る、人馬は濡れる、越すに越されぬ、田原坂、

右手(めて)に血刀、左手(ゆんで)に手綱、馬上ゆたかな、美少年」、

これに謳われた小さな美少年の象がありました。

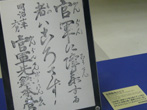

その奥には田原坂崇烈碑があり、これは官軍の戦勝記念碑。

有栖川宮熾仁親王撰文、秋月新太郎書で、

明治十三年に建立されてありました。

田原坂の戦の凄まじさが綴られてあるそうで、

夕日を受けたシルエットが物悲しく見えました。

さらに北へ足を運ぶと、ここから下りの坂になり、

下りながら三ノ坂、二ノ坂、一ノ坂と

1.5kmの曲がりくねった道が続きます。

PM5:05、三ノ坂に谷村計介の碑がありました。

田原坂緒戦の三月四日に戦死されたのですが、

それまでの密使活動の説明書きがありました。

官軍本営に連絡をとるために熊本城を抜け出したものの

途中で熊本隊に捕まり、

密使の身を偽って薩軍に数日身を寄せていたが

隙を見て逃げ出して、任務を完遂したということです。

熊本城から台地の北端田原坂までおよそ15km。

熊本城連絡まで、この後どれだけかかるかを思うと

とても胸が締め付けられますね。

官軍がどうして熊本連絡のために

北方からこの道を使わなければならなかったのか。

そしてどうしてここが越すに越されぬ戦となったのか。

それは大砲をひいて通れる幅のある道がここだけだったことと、

ここが熊本城の北の守りとなる要所であったことから、

薩軍にしたら戦略上抜かれてはならない重要な場所だった為。

それも人工的に造られた要所というのですから驚きです。

標高差はわずか80m、くり抜いた凹型のなだらかな坂道が続き、ご覧のとおり→

今でさえ前方の見通しは悪く、左右の高所は籔になっており、

薩軍がここから銃を向けてくるわけです。

曲がりくねった道であることから、左右のみならず前後に回り込まれ

まさに狙い撃ち、銃撃をうけやすく攻め難い場所だったわけですね。

坂をおりきると、PM5:15、

麓に豊岡眼鏡橋があります。

この橋は享和二年(1802年)に造られた石造りの眼鏡橋で、

年号のはっきりしているものとしては熊本県内で最古の眼鏡橋だそうです。

この橋の川沿いに当時のままの高瀬街道が北側へのびています。

夕日もだいぶ傾いてきたところで、

改めて一の坂から官軍気分で登りながら引き返し、

国道203号線から脇道に入った舞尾の手前に位置する

乃木大将記念碑を見に行きました。PM5:35。

乃木希典少佐率いる歩兵第十四連隊が、

田原坂を巡る緒戦の戦端となった植木より退却した際、

連隊旗と河原林少尉の不明を知り

乃木少佐が自決を図ったといわれています。

このことは明治天皇に殉死した

後の乃木大将の遺書で明らかとなったことだそうです。

旗は軍の精神ともいうべきものだったので

後着部隊が旗の捜索を行ったところ、薩軍に奪われて

籠城中の熊本鎮台に晒されたといいます。

少佐の身でとても辛い経験をしてから

ずっと口にできずに苦しかったことでしょう。

さて、その乃木少佐自決未遂の地より、およそ500m南方、

国道3号線と並走する道に植木天満宮があります。

ここが二月二十二日に乃木少佐の前衛隊と

薩軍の村田、伊藤隊が衝突した場所です。

さらに南下すると400m、向坂へ。

国道3号線の脇に目印もあってびっくりしたのですが

PM5:40、河原林少尉戦死の地として

碑が道路より上の方にありました。

熊本城の方へ戻り、二の丸よりさらに西、法華坂の先へ。

PM6:20、この西の道脇に熊本電信発祥の地として碑がありました。

仮名垣魯文が電報のお手本となる文章として新聞紙上に発表して話題となった

「ダンナハイケナイワタシハテキズ」の一件。

不穏な動きの薩摩を睨んで熊本に鎮台を据えるのと同時に

郵便役所が設けられたのですが、

はたして、鎮台司令官種田政明少尉が神風連一党に殺害された際、

種田少将のお妾さんが、急を告げるために送った一通の電報がコレ。

また道を挟んで法華坂には件の神風連首領、

太田黒伴雄終焉の地碑があります。

さて、お隣の清爽園。

奥の真ん中に大きくそびえているのが佐賀臺湾熊本鹿島四役戦死弔魂之碑。

佐賀の乱、台湾侵攻、神風連の乱、西南戦争の際に戦死した方達への慰霊碑で、

明治十一年に西南戦争を戦い抜いた熊本鎮台の将兵たちが建立したものです。

そしてつづけて県役人の戦没者を弔う碑として、

その右手に自然石の形で熊本懸人殉難碑が作られました。

またその翌年には記念碑周辺の敷地を広げて庭園として、

乃木希典少尉が官民有志へ寄付を呼び掛けて清爽園としたそうです。

と、碑を見ているとそこに川の字になって見知ったお名前を発見。

谷干城撰文、有栖川宮熾仁親王篆額、山田顕義書v

『獅子の棲む国』が頭をかすめたところで日没。

あともう3時間位明るかったら吉次峠とか横平山とか段山とか花岡山にも

足を延ばしたかったのです〜><。←欲張りなんだからっ。

西南戦争は追うと限りがありませんね。。。

そんなわけで、今日の宿は熊本ホテルキャッスル。

夜は繁華街に繰り出してPM7:30、

熊本ラーメンを夕食にいただきましたv

ニンニクが効いていて、それこそスープが黒くなるくらい(びっくり。

とっても美味しくて旅の峠を超すにはエネルギー補給にもってこいでしたv

さぁ!明日はいよいよ佐川官兵衛さんを追って

阿蘇を抜けて大分へ入りますv待っててねー!!

2006.08.15