|

天正四年(1576)に柴田勝家の甥、勝豊が築いた城です★ 別名を霞ヶ城★ 戦国時代には難攻不落の城としてその名を広く轟かせた名城です★

天正三年(1575)、織田信長が北陸地方の一向一揆を平定する為に大軍を派遣し、当時丸岡の山中にあった豊原寺を攻略し寺坊を悉く焼き払いました★ この恩賞として信長は柴田勝家に越前の国を与えて守護職とし、北之庄に築城を命じます★ 勝家は甥の勝豊を豊原に派遣して豊原城を構えましたが、翌天正四年(1576)豊原から丸岡に移って城を築いたのが現存の丸岡城★

天守閣は二層三階建ての望楼式というもので、現存する日本最古のものとして国の重要文化財に指定されています★ 古調に富んだ望楼式天守閣は後の時代に建築された松本城、彦根城、姫路城などの層塔式天守閣と比較してみると面白いかも★ 丸岡城がいかに城郭建築の初期のものであるかが(地元の方によれば“古臭さ”が)伺えるかと思われます★

また特徴的なのが全部石瓦で葺かれている屋根★ 全国にも稀な造りだそうで★ |

お城の象徴でもある天守閣★

丸岡城の天守閣は現存するものでは珍しい木造です★

再建・修築で鉄筋コンクリート化して姿を変えた他の城とは違い、

余計に戦国期の城が如何なるものかというのが実感できますよ★

天守閣に上ってすぐの一階内部は今はこんな感じ★

入り口でスリッパに履き替えて入ります★

全国の御城・天守閣の写真が額入りで展示されてます★

訪れた日は晴れていたので内部は明るめでした★

光彩窓からもれる日の光が床や柱に反射して

木造建築独特の優しい雰囲気ですよ(^〜^)

さて望楼式という天守閣★

外観は上層望楼を形成して通し柱がありません★

一層は二階三階を支える支台で、

屋根は二重になっているので内部は三階構造です★ で!見て下さいよ、この木組み★ ちょうど屋根の部分です★

昭和九年国宝に指定された後、

昭和二十三年の福井大震災で倒壊して、

昭和二十五年に重要文化財の指定をうけてから

昭和三十年に修理再建されたのですが…

凄いですね〜★ 匠の技を感じました(・◆・)

そして三階まで上りましたら外を臨んでください★

この日はすごく風が強くて体がよろめく程だったのですが

夏の緑が眩しかったです★

が、強風の為に長居できず…

あわや天守閣から吹き落とされるところでした(+◆+)危なっ! しかしこの天守閣最上階というのは

気分の良いものですね〜♪ 御殿様気分ですよ★

丸岡城は勝豊以後、安井家清、青山修理亮、忠元、今村盛次、

本多成重以下四代、有馬清純以下八代の居城を経て

明治維新となりました★

大正中期より昭和の初期にかけて堀は埋められてしまい、

現在は本丸と天守閣、僅かな石垣を残して

城域は公園となっています★

で―――

まぁ、この最上階まで上るのも一苦労だったのですが…

いざ下りようとすると足がすくみました…(T▼T)

こちらの写真は三階から二階へ降りるべく

足元の階段を上から撮ってみたのですが―――

直角に見下ろして足の踏み場幅が10cmと見えないんです…

つまり、ほぼ直角状態な階段なのですよ★

御覧のように階段脇には命綱…

…もとい、てすり代わりのロープが備えられています★

高齢者には危険極まりない階段ですので無理はしないように★ 因みに一階と二階を繋ぐ階段も御同様★

おまけに踊り場が狭く、あってないようなものなので

リュックなどの大きな荷物を背負ってだと、つっかえます★

足元も危なかしく、ひ〜ひ〜(泣)言いながら…

なんとか急な階段をヘッピリ腰で下り――― 天守閣の周りを散策★

天守閣の足元は緑が濃く、桜・紅葉などが枝を茂らせています★

城がある霞ヶ城公園には

約400本の吉野桜が植えられており、

桜の名所百選にも選ばれているんですよ(^▼^)

春には御花見で賑わうんでしょうねv

夏?毛虫が歓迎してくれますよvvv しおりに写真が載っていたのですが、

冬は雪が積もるくらい降るようで…

(福井県でも日本海側は降らないようですが)

雪化粧された天守閣もまたなかなか乙ですね★

そうそう、丸岡城登城には入場券¥300が必要です★

この入場券で歴史民俗資料館も拝観可能なので、

天守閣と一緒に資料館へも足を運びましょう★ あ…これまたしおりに書いてあったのですが…

平成元年(1989)四月八日、

日本ではじめてドイツのマルクスブルグ城と丸岡城が

姉妹城となったらしいです★ …姉妹城ってどうゆうこと?

マルクスブルグ城はライン河畔で唯一破壊されたことのない城で

(姫路城とそっくりな事情ですね)

1231年に文書に記録されて以来、

今日まで人が住んでいたという古城ですって★

お城に住むなんて素敵ですね〜v

さて丸岡城★ 昔の城郭は五角形の広い堀を有し、

外郭に侍屋敷を配置した造りだったようです★

河川を利用して外堀を設けて

寺院民家を包容して城下町を形成していたのですね★

何処ぞの城では寺院を城下町にたくさん敷くことで

外敵からの防ぎに利用すべく寺町通りを形成したと

何時だったか聞き知った記憶がありますが…

城下町の作りってやはり大切ですね★ が、この模型を見る限りでも凄いのは堀…

難攻不落の城というだけの堀ではありますね★

実際に天守閣と比したら実感できるのですが

これって規模が凄いと思いますよ★

きっと深さも相当なものだったと思われるのですが…

嗚呼どうして埋めてしまったの?

でv 見て下さいvvv これなんだか知ってます?

双六ですよv 双六vvv

平安時代の巻物なんかで見た記憶があるのですが

実物を見るのはこれがはじめて(・▼・)欲しい〜vvv

といっても遊び方知らないんですけどね? 資料館の二階には丸岡藩の

人々の生活を伝える品々や武具・甲冑が展示されてあります★ しっかし双六…立派なものですね〜★

これだと碁盤くらいの価値ありますよね?

と、その隣には将棋盤がvvv

…? おんや〜? 何か違わないか? と思って

よく見てみると今の将棋とちょっと違うんですよ★

見えますか? 桝目が多いんですよ…その分、駒の数が多い★

どんな駒が並んでいるのかよく見てこればよかった〜(+◆+)

…碁盤に並べてるわけじゃないですよね? 間違って… きっと正位置で並べられているのでしょうが、

列も五列並べて対戦するようですね★

元は合戦の駒を進める練習道具が

将棋となったというのだから、駒の多さに驚きました★

で、カッコ好かったのが槍vvv

きっと大河ドラマ『利家とまつ』の影響でしょうが…

槍の刀身って長いものなんですね…

間近で見て思わず溜息が出るほど★

って、ちょうど大河ドラマと同じ戦国期のものなので興奮★

そ〜か〜…こ〜ゆ〜のが使われていたんだなぁ〜…と。。。

武器って鑑賞してどうするものではないのですが

現代では来易く御目に掛かれない物なので

なんとも心奪われる美しさをそこに見てしまいます★

加えて槍の隣に展示されてあったのは刀の柄★

こ〜んなにいっぱい並ぶと迫力です★

しかも一つ一つに絵付けられた彫刻が

秀逸された芸術品よろしくvvv綺麗〜vvv

これまたコレクター根性を擽る一品ですね★ そう思うと、昔の武士って腰にいつも

芸術品を身に付けていたってことですよね★

…っ…羨ましいっ。。。いや…だから刀は武器なのですが…。。。

柄を作る職人さんの力の入れ具合に感動★

といってもやはり徳川幕府政権の元、

暮らし文化が発展してからの芸術の方が

戦国期と比べるとやはり修練されているのですが★

柄にもその文化の歴史を見ることが出来るのですね(^_^)

そして日本外史や論語の本も展示されてました★

時代劇や時代小説でよく武士の教育の一環で

日本外史や論語の書物を読む…とありますが

実際どんなものか知らなかったのでまじまじと観察★ ……ちんぷんかんぷんでした…(T▼T)>

漢語解らないので話になりませんでしたよ…とほ〜★

でもこれが武士教育のバイブルだったのだと思うと

冊子の比重が重くなりますね★

一家に一冊あるだけで賢くなれる気分ですか?(馬鹿だね〜♪)

そして振り返ればそこには大判小判の山がvvv

…というわけではなく、小銭の数々が…(^_^)

これお金ですよ★ 御洒落ですね〜vvv

(面白い形のものをぺたぺた貼り合せたので

写真ガタガタしてますが) 銭形平次が投げているような小銭から

まるで勲章バッチのような形をしたものまで様々★

あったのは江戸時代・明治〜大正に丸岡藩で

実際に使われていたものだったのですが、

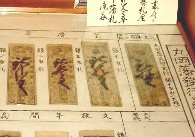

「藩札」なるものをご存知でしょうか?

藩が発行したお金のことです★

つまり利用可能なのは藩内だけなお金です★

これがそれ★ 紙幣ですね★

…ぱっと見…御札のようにも見えたのでビビリましたが★

今のような製紙技術がなかったなりにも

ハンコや筆師の技術は用いられていたようですね★

大きさにすると今使用しているお札より縦長★ …各藩の藩札の形って違うのだろうか?

全藩の藩札を集めてみるのも楽しいかもvvv (無理!)

形もそうだけど藩によって藩札の価値もまた

差があったのでしょうねぇ? 藩の財政で左右するものだろうし★

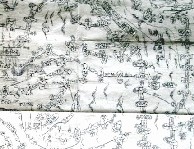

で、お金と一緒に面白い物が展示されてましたよ★

旅の携帯道具ですって★

矢立てや財布、煙管なんかをはじめ、

これは〜vvv と思ったのがこちらの品★

地図ですよ★ 宿場の★ しかも布製なんです★

今じゃ紙のMAPですけど

昔は携帯用では破れないように布製だったのでしょうか?

旅人はこれを手に、汗を拭き拭き街道を歩いたのですね★

気付いたら汗で文字が滲んで宿場がわからない〜!?

…なんてこた…ないですね( ̄_ ̄;)

そんな具合に資料館では丸岡藩の日常を伺えるような

実際に使われていた品々が所狭しと展示されていました★

入り口には記念スタンプなんかもあるのでパンフにぽちっとどうぞ★

+ 丸岡藩砲台址 +

丸岡城からは距離にしてちょっと遠くなるのですが

日本海に面した崖っぷちに丸岡藩砲台址が残っています★

浜地海水浴場から海岸沿いに

西へ来るまで五分程度の場所です★ ちょっとした駐車場もあるので(看板はあったかな?)

見落として通り過ぎる心配はないかと…★

防風林の松林が見えたら海岸側を探してください★

海に面した丘にある松林の中に

表面は剥離した丸岡藩砲台址の石碑もあります★

ずごごごご…と聳え立つような物があるかと思いきや

…何やら想像していた砲台址とは違い、

「これがそうなの?」といった、えらく貧相な代物★

大砲そのものは残されていません(レプリカもなし)★

小さな石垣を築いた幾つかの砲台址がそれとなく残っています★ 「ほぉ、昔はここから海防を果たしていたのねぇ?」と

感慨にふけりつつ砲台門から海を伺ったのですが…

思わず感動しました…(゚o゚) やってみてくださいな★

海が素敵だったこともあるのですが、こうやって見たら

昔、丸岡藩士達もこうやって海を見たのだろうなぁ…と★

幕末、黒船来航の折に他藩でもこんな風に

砲台から海を眺めたのかなぁ…なんて★

丸岡藩についての知識は乏しい拙者なので

詳しくは分かりませんが、

「我が藩を、日本国を守るぞ!」という気概が

そこに残されているような感じがしました★ きっと穿たれた石垣の隙間に幾つもの大砲が

ずらりと並べられていたのだろうかと思うと

やはり総毛立つような気がしましたね★

が、日本の大砲って距離が飛ばない代物だったんですよね?

「うおぉぉぉぉ!!距離が足ら――――ん!!」とかって

ここで嘆いていたかもしれませんね(^_^) くすりv

|

大阪城

大阪城 姫路城

姫路城 丸岡城

丸岡城 浜松城

浜松城 岡崎城

岡崎城